History

歴史と再開発の歩み

-

江戸時代:札幌村の開拓

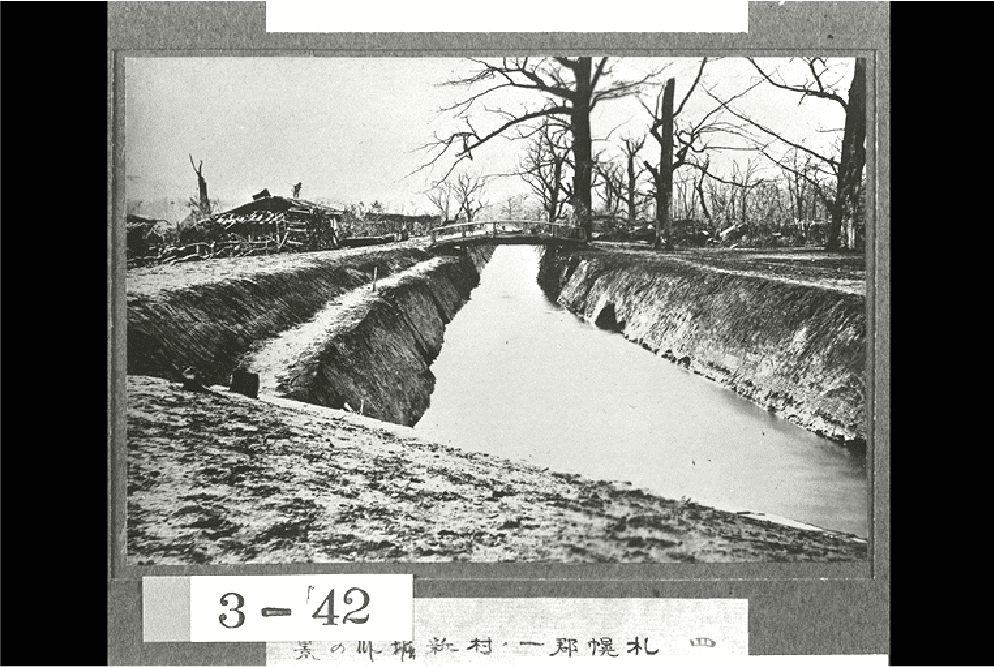

慶応2年(1866年)、開拓農夫取立て方を命ぜられた大友亀太郎によって札幌村の開拓は始まった。亀太郎は、現在の大友公園の地を中心とした御手作場(官営農場)を開墾するにあたり、農業用水路として慶応2年に大友堀を開削。その後、寺尾堀・吉田堀・琴似新川と開削され、札幌と茨戸が水路で繋がり、これがのちの創成川の原型となった。

明治4年(1871年)、大友堀に架けられた橋は創成橋と命名され、創成川名前の由来となり、ここを起点として札幌の街は整備されていった。 ● 「一ノ村新堀川(大友堀)」出典:北海道大学附属図書館所蔵 明治大正期北海道写真目録(明治大正期の北海道・目録編)

● 「一ノ村新堀川(大友堀)」出典:北海道大学附属図書館所蔵 明治大正期北海道写真目録(明治大正期の北海道・目録編) -

明治時代:産業の振興

大友堀開削に始まった札幌村では、明治14年(1881年)頃から玉ねぎの生産が盛んになった。「札幌黄」という名前で有名となり、国内はもとよりロシアや東南アジアにも輸出され、村の主要作物に。また明治20年(1887年)、北海道の気候風土に適した亜麻を原料とした帆布、麻布などを生産する北海道製麻株式会社が北7条東1丁目に建設され、札幌村は活気づいた。

● 帝国製麻株式会社亜麻試作場出典:北海道大学附属図書館所蔵 明治大正期北海道写真目録(明治大正期の北海道・目録編)

● 帝国製麻株式会社亜麻試作場出典:北海道大学附属図書館所蔵 明治大正期北海道写真目録(明治大正期の北海道・目録編) -

明治時代:輸送力の増大

創成川は、石狩から札幌まで札幌本府建設に必要な資材や生活物資を運ぶ水運ルートであったため、河畔には官宅・官邸・官営倉庫・工場群が建てられた。

明治13年(1880年)に小樽手宮・札幌間に鉄道が敷設され、安定的な輸送が実現すると、札幌駅前通りの商業は急速に活気づいた。鉄道の他にも活用されていた水運では輸送力がたりず、明治21年(1888年)には、現在の石狩街道の原型となる茨戸鉄道が開通、明治44年には馬車鉄道(馬鉄)が営業を開始し、多くの物資を運んだ。 ● 札北馬鉄株式会社札幌停車場出典:札幌市交通局所蔵 新札幌市史 第3巻 通史3

● 札北馬鉄株式会社札幌停車場出典:札幌市交通局所蔵 新札幌市史 第3巻 通史3

-

大正時代:大正期の北口周辺

明治の終わり頃に馬鉄の営業が開始されるとその起点であった北6条東1丁目周辺や創成川の船着場は交通の要衝として、人足や御者、旅人、行商人が集まり、大正期には馬宿や馬具店、雑貨屋などが立ち並び、北の繁華街として賑わいを見せるようになった。

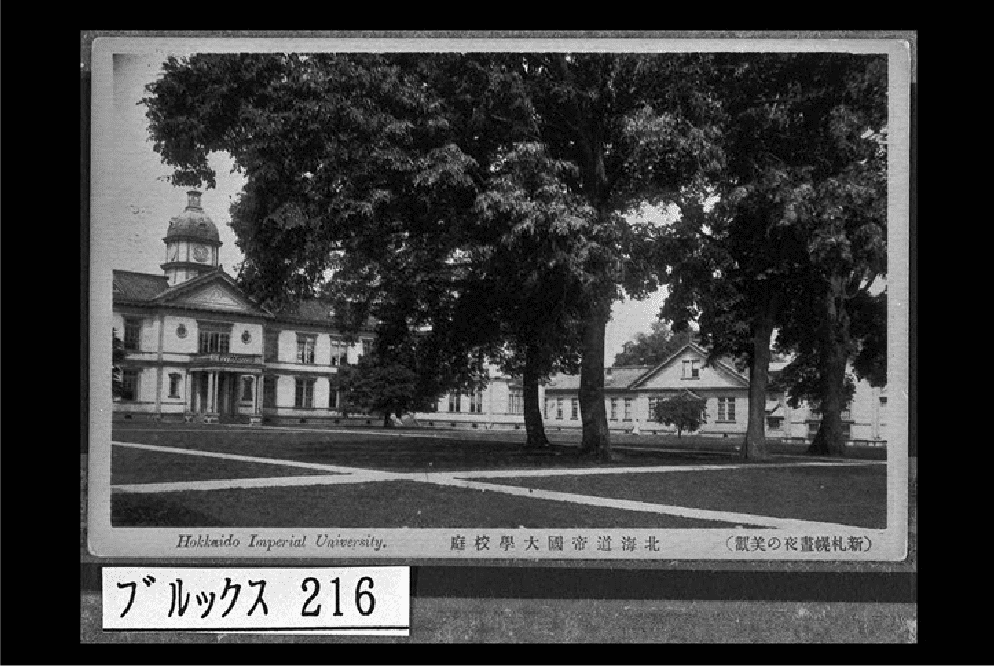

また大正7年(1918年)には、明治9年創立の札幌農学校が総合大学の北海道帝国大学(現 北海道大学)として設置された。 ● 北海道帝国大学校庭出典:北海道大学附属図書館所蔵 明治大正期北海道写真目録(明治大正期の北海道・目録編)

● 北海道帝国大学校庭出典:北海道大学附属図書館所蔵 明治大正期北海道写真目録(明治大正期の北海道・目録編) -

昭和:高度経済成長期

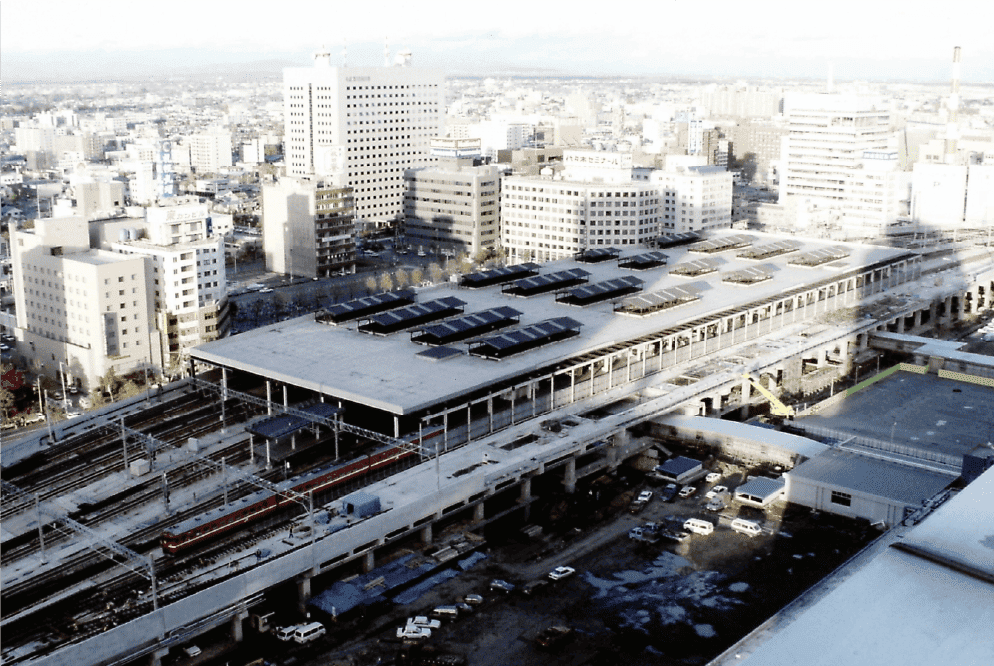

函館本線が札幌市を二分していたため、南口と比べて北口周辺は開発が遅れていたが、昭和36年(1961年)の石狩陸橋完成、昭和38年(1963年)の札幌駅北口開設によって、北口駅前広場や道路の整備が進み、ホテルや銀行などのビルが建つようになった。

● 札幌駅北口から望む北区出典:北区役所提供

● 札幌駅北口から望む北区出典:北区役所提供 -

平成・令和:さつきた8・1ができる前

昭和63年(1988年)に札幌駅が高架化されると、札幌駅北口の大規模開発が進められるようになり、駅裏と呼ばれていた北口周辺は近代的な街並みへと変貌していった。

● 北口再開発風景出典:北区役所提供

● 北口再開発風景出典:北区役所提供

構想から40年の歳月を経てついに完成した「さつきた8・1」

-

昭和58年(1983年)

札幌市による高度利用地区決定を期に地元では再開発に関する勉強会を開始、まちづくりの検討がはじまる

-

昭和63年(1988年)

準備組織である「再開発研究会」が発足、それ以降バブル崩壊やリーマンショック、 東日本大震災など世相の変化に翻弄されながらも、平成29年にようやく施設用途が定まった

-

平成30年(2018年)

地下通路の整備方針が決定

-

令和元年(2019年)

第一種市街地再開発事業として札幌市から認可

-

令和5年(2023年)

約40年の歳月を経て、竣工を迎えた